La pipa, un placer reservado para caballeros

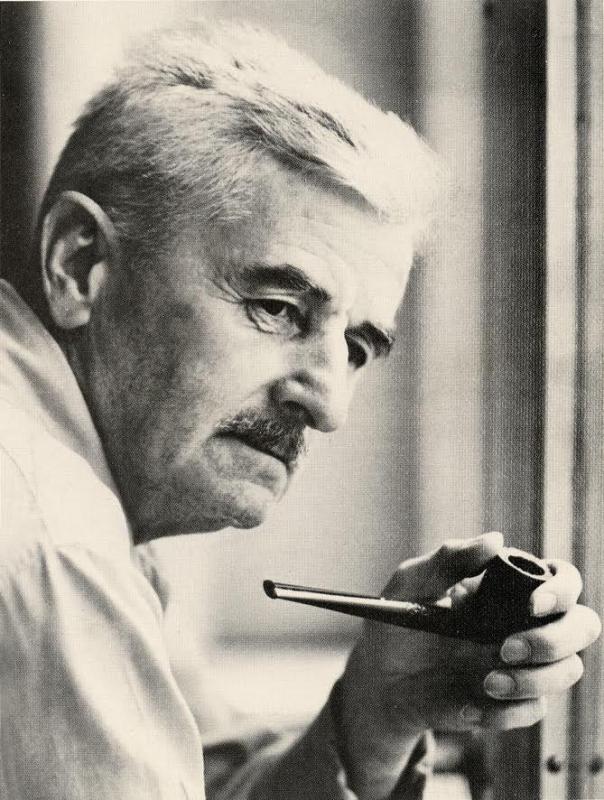

Al año siguiente de publicar una fábula que, pese a no contarse entre sus grandes novelas, se haría en 1955 con el Pulitzer y el National Book Award, William Faulkner se embarcó en un viaje estival a Japón organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Iba a participar en un encuentro sobre literatura norteamericana celebrado en un idílico resort en plenos Alpes Japoneses, la cadena montañosa que divide cual espina dorsal la gran isla de Honsh. 500 estudiantes, profesores y funcionarios estatales, críticos y periodistas nipones ansiaban escuchar al autor de El ruido y la furia y ¡Absalón, Absalón!, quien, lejos de sentirse lost in translation, encontró el calor húmedo de Nagano muy parecido al de su Mississippi natal y disfrutó tanto visitando milenarios templos budistas como iniciándose en el sake, siempre con su pipa en la boca.

Tan complacido quedó el público con su visita que un grupo de estudiantes le haría un regalo antes de partir, un kimono tradicional de color gris con una única modificación nada japonesa: un compartimentado bolsillo interior dispuesto para albergar la cuantiosa impedimenta del fumador de pipa. Ninguno de sus biógrafos precisa si Faulkner llegó a vestirlo alguna vez y, en cambio, tanto sus marcas fetiche –Dunhill, Comoy’s, Ben Wade y Sasieni– como sus mezclas de tabacos preferidas –Dunhill’s 965 y Balkan Sobranie por encima de todas– están sobradamente documentadas. ¿Por qué? Aquellos jóvenes lo sabían: no hay fidelidad como la del fumador de pipa.

A diferencia del cigarrillo, prácticamente vetado por consenso en nuestros días, que se fuma con ritmo mecánico a menudo inconsciente, la pipa es desde hace siglos símbolo de sosiego y reflexión, ya que, oponiéndose a la febril cotidianidad, abre paréntesis de serena introspección entre volutas de un humo que no se traga, sino que se saborea. Se trata indudablemente de un placer para los sentidos, principalmente el gusto y el olfato, pero también la vista y el tacto, y por eso se considera más un hobby que un vicio. Otro escritor y aficionado, William M. Thackeray, lo resume inmejorablemente: “La pipa extrae la sabiduría de los labios del filósofo y calla la boca del necio; genera un estilo de conversación contemplativo, juicioso, benévolo y sin afectación”. Lástima que queden hoy tan pocos practicantes.

Un poco de historia

Como Giorgio Savinelli, tercera generación al frente de la azienda que lleva su apellido, señala en su tratado Arte y placer de fumar en pipa, “la aparición de este pequeño tesoro se remonta al descubrimiento del fuego. (…) Cuando el hombre comprendió que podía encenderlo y apagarlo con facilidad, comenzó a utilizarlo para satisfacer sus más variadas necesidades”, incluida la que nos ocupa. Los expertos, con el antropólogo Johannes Wilbert a la cabeza, coinciden en señalar la cultura olmeca –que apareció entre 3.000 y 1.500 años antes de Cristo– como el origen de la práctica casi tal como la conocemos en la actualidad.

Mucho antes, en la Edad de Piedra, el hombre había aprendido a aspirar el humo que salía de pequeños braseros excavados en la tierra –en los que ardían hojas secas de higo, tilo, menta o fresno, así como pétalos de magnolia y rosa, y por supuesto cannabis y otros psicotrópicos– utilizando una simple caña hueca. El descubrimiento de los metales significó la producción de nuevos utensilios, hechos en bronce y hierro, pero estos se calentaban tanto que era imposible sostenerlos en la mano sin quemarse, de forma que empezó a experimentarse con materiales alternativos, como la arcilla o la cerámica, en pipas frágiles y rudimentarias de las que se han encontrado algunos ejemplares en excavaciones arqueológicas a lo largo y ancho de Europa, las más antiguas datadas en torno al año 400 a.C.

En su primer viaje a América, Colón observó que los indígenas fumaban las hojas de una planta desconocida –que utilizaban en sus ceremonias mágico-religiosas– valiéndose de una caña curva llamada tobago, nombre con el que los españoles bautizarían dicha planta. En 1510, Francisco Hernández de Toledo trajo su semilla a España, y, 50 años después, el diplomático Jean Nicot –al que la especie debe el nombre genérico de ‘nicotina’– la introdujo en Francia. En 1585 Francis Drake haría lo mismo en las Islas Británicas, y poco después otro controvertido navegante, Walter Raleigh, puso de moda la costumbre de fumar tabaco en pipa en la corte isabelina.

A la muerte de la Reina Virgen, Jaime I –que condenaba firmemente el tabaco, combate al dedicó su ensayo A Counterblast to Tobacco– la sucedió en el trono. Su reinado es recordado sobre todo por los conflictos religiosos que obligaron a miles de sus súbditos católicos a exiliarse en Francia y Holanda, algunos de los cuales, fabricantes de pipas, continuarían ejerciendo el oficio en sus países de acogida, convirtiendo el fumar en hábito generalizado e impulsando sendas industrias nacionales. Y ya lo advirtió Quevedo: “Ninguna cosa despierta tanto el bullicio del pueblo como la novedad”. De modo que los nuevos productos se difundieron rápidamente por el resto de Europa y Rusia, acabaron llegando a China y Japón y más tarde a la costa occidental de África, desde donde se expandirían por todo el continente.

Pero no sería hasta el siglo XIX cuando el gesto estético de fumar en pipa, adoptado por dandis y bohemios, se convirtiera en un calculado signo de distinción. El estilo propio del dandismo encumbra la actitud como auténtica obra de arte, y podría sintetizarse en un preciso y ensayado repertorio de gestos, entre ellos el de fumar, convertidos de pronto en ademanes de una áspera elegancia. Así, Baudelaire, epígono de la corriente en la Francia del Segundo Imperio, se refiere a la práctica de fumar, y a la pipa en concreto, en varios de sus poemas, en los que canta a los placeres humanos, convertidos en una suerte de barómetro espiritual. “Yo acuno su alma –escribe en unos de ellos– y la enlazo/en el azul, movible lazo/que sube de mi boca ardiente/y es como un elixir potente/que hechiza su alma y que mitiga/de su espíritu la fatiga”.

Y toda una generación de jóvenes artistas bohemios encontrará en esos paraísos artificiales un terreno tan propicio para la ensoñación creativa como para la rebeldía libertaria. Su amigo Théophile Gautier, miembro como Baudelaire del fugaz y selecto club des hashischins, describe a un fumador del mismo: “En la mano, un tubo de madera de cerezo provisto de un hongo de porcelana que ardía y chisporroteaba (…) y él aspiraba por una pequeña boquilla de ámbar amarillento el humo que al instante se extendía por la habitación con un vago olor a perfume oriental”.

Esto sí es una pipa

Antes de entrar en disquisiciones sobre formas, materiales y acabados, toda pipa es, por definición –siguiendo a Arthur Machen y su singularísimo Anatomía del tabaco–, “un instrumento por medio del cual se inhala el humo del tabaco” consistente en un tubo o cánula que une la cazoleta donde se coloca y quema el tabaco y la boquilla, o pisadientes, a través de la cual ese humo llegará a nuestra boca. Parece simple, pero no debemos olvidar que la simplicidad es siempre el primer paso de la naturaleza y el último del arte.

A lo largo de la historia se han fabricado pipas de muy diversos tamaños y formas con una gran variedad de materiales, como la madera, la espuma de mar, la arcilla, la porcelana, el ámbar, la plata, la ebonita, la baquelita, el aluminio y el metacrilato. Tras el descubrimiento de América y la llegada del tabaco a Europa, la búsqueda de un material ideal apuntó inicialmente a la arcilla, que hizo su aparición en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Tenía a favor su bajo coste y en contra una gran fragilidad.

En el XVIII se produjeron las primeras pipas de porcelana, bellas, pero igualmente delicadas, y en 1720 se descubrió la espuma de mar, o sepiolita, una arcilla blanca compuesta de silicato de magnesio hidratado que se extrae de algunas minas de Asia Menor. Fácil de trabajar, pronto los artesanos centroeuropeos sorprendieron con formas tan diversas como artísticas; pero, como todo lo escaso, su precio es hoy prohibitivo. En la segunda mitad del siglo XIX se conoció la cepa de brezo, una excrecencia entre la raíz y el tronco del arbusto que crece en regiones áridas del Mediterráneo. Sus virtudes son evidentes: se trata de una madera ligera y porosa, de gran resistencia al calor y que no aporta ningún sabor al tabaco, a las que hay que sumar la belleza del dibujo de sus vetas. Lógicamente, es el material más utilizado hoy en día.

En cuanto a las formas, debemos en primer lugar distinguir entre pipas rectas y curvas, para señalar después que, si bien los modelos clásicos rondan la veintena en cada una de esas divisiones, desde la mitad del siglo pasado el trabajo de los maestros artesanos ha multiplicado la gama de formatos marcados bajo la denominación freehand (hecha a mano) casi hasta el infinito. No es el lugar ni la ocasión para presentar una taxonomía completa, pero sí explicaremos que en ella se encuentran formas dictadas por su similitud con la naturaleza, como la apple –pues su cazoleta redondeada recuerda a la manzana–, la calabash –asociada por el cine a Sherlock Holmes, cuando en realidad fuma una pipa de cerezo– o la volcano –imaginen por qué–; otras que se conectan geográficamente con sus lugares de origen, como la dublin, la liverpool, la rhodesian o la canadian; las que señalan la ocupación de quienes solían utilizarlas, como la churchwarden –cuya larga boquilla es ideal para fumar sentado con un libro en la mano como los celadores de la Iglesia Anglicana– o la lumberman, e incluso la prince –diseñada por el mismísimo Príncipe de Gales, luego brevemente Eduardo VII de Inglaterra–; y hasta parecidos razonables definitivos, como en los casos de la bulldog, la brandy o la chimney.

Lo esencial es que, a la hora de decantarnos por un modelo, y más si se trata de nuestra primera pipa, elijamos un tamaño adecuado y una forma que no solo nos resulte atractiva, sino cómoda, y que facilite hacernos con la técnica básica indispensable para convertirnos en miembros del club. Parafraseando a Cabrera Infante, insigne tabacófilo, concluiremos solemnes: la de la pipa es un arte que es artesanía, una artesanía que hace arte. Disfruten del humo.